駐輪場の増設が難しいときはラックやデッドスペースの活用が有効!

駐輪場の増設を考える際、まず放置自転車の確認と撤去が必要です。自転車の持ち主を特定し、ステッカーや警告看板を活用すると効果的です。また、増設前には必要な台数を把握し、将来の需要を考慮するためにアンケート調査を実施することが重要です。

放置自転車対策として、撤去にかかる手間と費用を考え、対策を講じることが求められます。建ぺい率や容積率にも注意が必要で、屋根と柱を持つ駐輪場の設計に影響します。

サイクルラックの導入は収容能力を高め、デッドスペースの活用も推奨されます。実際の事例として、契約のない駐車区画を駐輪場に変更し、2段式ラックを導入することで収容台数を増やしたマンションもあります。

目次

駐輪場を増設する前の確認事項

駐輪場不足の際は、まず自転車の持ち主確認を行い、放置自転車の撤去を検討します。放置自転車への対策にはステッカーや警告看板の設置が有効です。増設前に必要台数を把握し、将来の需要も考慮することが重要です。アンケート調査がその手段として役立ちます。

◇放置自転車を洗い出す

駐輪場が不足している場合、増設を考える人が多いでしょう。しかし、すぐに増設を行うのは避けた方が良いです。必要な判断をするためには、まず自転車の状況を把握することが重要です。

具体的には、駐輪されている自転車の持ち主を確認しましょう。これによって、放置自転車を見つけ出し、撤去することができます。こうした手続きを経て、無駄な増設を防ぐことができるのです。

◇放置自転車の対策を講じる

放置自転車の撤去や処分は手間がかかる作業です。また、その費用は管理組合が負担しなければなりません。このため、駐輪場の増設を考えているなら、放置自転車の対策も重要です。

効果的な対策として、駐輪ステッカーの使用や警告看板の設置があります。これらを活用することで、放置自転車を減らし、駐輪場の運営を円滑に進めることができます。

◇必要台数を明確にする

駐輪場が不足している場合、すぐに増設するのではなく、必要な台数をはっきりさせることが大切です。現在の必要数だけでなく、今後の増減の可能性も考慮して判断しましょう。

必要台数を明確にするためには、利用者にアンケート調査を実施するのが効果的です。この方法で、実際の利用状況を把握し、適切な対策を立てることができます。

【あわせて読みたい】

駐輪場の増設で注意すべき法令・規則

駐輪場を増設する際には、利便性だけでなく、建築基準法や都市計画法、消防法などの各種法令および自治体の条例に対する配慮が重要です。

これらの法令では、駐輪場の設置場所や構造、面積、建築物としての扱いなどに関する規定が定められており、遵守しない場合は罰則や行政指導を受ける可能性があります。

安全かつ法令に適合した駐輪場を整備するためにも、事前の確認と準備が欠かせません。

◇建築確認申請

屋根付きの駐輪場や駐車場を増築する場合、それが建築物とみなされるため、原則として建築確認申請が必要となります。

建築確認申請とは、増築する建物が建築基準法に適合しているかを調査する審査の申し込み手続きです。通常、この手続きは建築士事務所が代行しますが、小規模な増築で申請が不要なケースであっても、法令に適合しているかどうかの確認は必要です。

マンションや戸建て住宅、駐輪場などを問わず、屋根付きの建物において共通しており、床面積が10㎡を超える場合には申請が義務付けられています。

なお、建物本体と構造が分離されているサイクルポートのような増築であれば、手続きが比較的簡易に済むこともありますが、違法建築とならないよう、事前に必ず専門家に相談することが大切です。

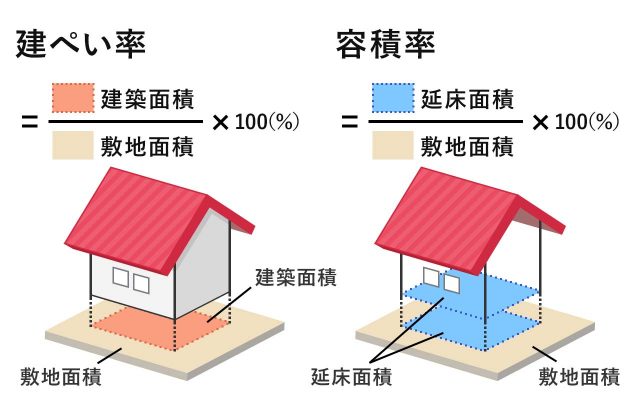

◇建ぺい率・容積率

建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合を示し、駐輪場の設計可能面積に影響します。容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合で、複数階の面積を合算します。駐輪場が屋根と柱を持つ場合は建ぺい率に含まれ、一定の延べ床面積を超えると容積率の対象になります。

建ぺい率

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を示す数値です。簡単に言うと、敷地のうち何パーセントを使えるかを示しています。

建ぺい率の値が大きいほど、大きな駐輪場を設計することが可能です。この数値は、建築面積を敷地面積で割り、100を掛けることで計算されます。

容積率

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合を示す数値です。2階建てや3階建ての場合は、全ての階の延べ床面積を合計して算出します。

この容積率の値が大きいほど、より大きな駐輪場を設計することが可能です。計算方法は、延べ床面積を敷地面積で割り、100を掛けるというものです。

駐輪場に求められる建ぺい率・容積率

屋根と柱で作られていない駐輪場は、建ぺい率には含まれません。対して、屋根と柱のある駐輪場は建築物と見なされ、建ぺい率に含まれる可能性が高いです。ただし、特定の条件下では含まれないこともあります。

駐輪場の延べ床面積が全体の1/5以内であれば、容積率には含まれません。しかし、1/5を超える部分については、その該当部分が容積率の対象となります。

道路斜線制限

サイクルポートやカーポートの設置・増築を行う際には、建築基準法で定められた「道路斜線制限」に注意が必要です。これは、周囲の建物や道路に十分な採光や通風を確保するために、建物の高さに制限を設けるものです。

具体的には、道路の反対側の境界線を基準として、用途地域ごとに定められた勾配(たとえば住居系では1:1.25など)で斜線が引かれ、その範囲内に建物を収める必要があります。

また、建物が道路から一定距離後退(セットバック)している場合、「道路斜線制限」が緩和されることがあります。これは、建物と道路との距離が広がることで、より高い構造物の建築が可能になるという仕組みです。

ただし、その距離は外壁ではなく、軒やバルコニーといった張り出し部分までが基準となるため、注意が必要です。

さらに、道路からの後退によって斜線の緩和を受けている場合でも、サイクルポートの配置によってその条件を妨げる恐れがあります。物置や門、車庫など一部の構造物は緩和の適用外ですが、サイクルポートのような増築物はその影響を受けることがあります。

◇延焼ライン

延焼ラインとは、火災時に隣接する建物からの延焼を防ぐための基準であり、自転車置場の中心線から建物までの距離が1階で3m以内、2階以上で5m以内にある窓などには、防火戸や網入りガラスといった防火対策が必要とされます。特にバルコニーに近接して設置する場合は、この規制への配慮が不可欠です。

ただし、この延焼ラインの規制はすべての地域に適用されるわけではなく、防火地域・準防火地域・法22条区域に限られます。また、自治体によっては、バイクを含まない自転車専用の置場について、一定条件のもとで規制を緩和しているケースもあります。

こうした取り扱いについては、事前に自治体の担当窓口と相談して確認することが大切です。

◇緑化率

緑化率とは、敷地面積に対する緑化された部分の割合を指し、多くの自治体でその基準が条例により定められています。緑化は単なる義務ではなく、ヒートアイランド現象の抑制や地球温暖化対策、景観の保全、住民の心理的な安定など、環境や暮らしに多面的な効果をもたらす重要な要素です。

そのため、既存の花壇を撤去して駐輪場を設置するような場合は、緑化面積が減少し、緑化率の基準を下回る可能性があります。こうしたケースでは、屋根上への緑化など代替策を講じることが求められます。

また、緑化率と「緑化・空地率」は別の指標である点にも注意が必要です。後者は緑地に加え、公開空地や屋上・壁面緑化などを含めた面積の割合を示しており、誤って混同しないよう確認が必要です。

緑化率は都市の環境保全を目的として法令や条例で義務付けられており、敷地内に一定の緑地を確保する必要があります。基準を満たしていない場合には、自治体によるパトロールや立ち入り検査で指摘され、是正命令が出されることもあります。改善がなされない場合は、罰則として懲役や罰金が科される可能性もあります。

デッドスペースの活用でスペースを確保

駐輪場の増設を考える際、サイクルラックの設置が効果的です。これにより収容能力や使いやすさが向上し、美観も改善されます。サイクルラックは2段式と平面式に分かれ、利用者の力に応じた設計が可能です。また、増設費用を抑えるためにデッドスペースを活用することも推奨されます。

◇サイクルラックを導入する

駐輪場の増設を検討する際、サイクルラックの設置が有効な選択肢となります。サイクルラックを設置することで、収容能力の向上に加え、使いやすさや美観の向上が期待されます。

サイクルラックは大きく分けて2段式と平面式の2種類があり、2段式には垂直2段ラック、下段スライドラック、2段式自転車ラックなどが含まれます。一方、平面式にはスライド式自転車ラック、傾斜ラック、平置きラック、デザインラックなどがあります。

2段式ラックは、上段に自転車を収容するため、一定の力が必要となる場合があります。このため、力に自信がない利用者には使いづらいと感じられることがあります。しかし、力をあまり使わずに利用できるタイプも多く存在し、高齢者や女性でも簡単に使用できるものもあります。

天井高が十分に確保できる場合は2段式ラックの設置が適しており、天井が低い場合は平面式ラックの設置が推奨されます。各環境に応じて適切なラックを選定することが重要です。

◇デッドスペースを活用する

駐輪場の増設により、収容可能台数を増やすことができますが、増設には高額な費用がかかります。

そのため、駐輪場の増設を考える際には、すぐに実施するのではなく、デッドスペースの活用を検討することが推奨されます。周囲を意識して探すことで、駐輪場として活用できる空間が見つかる可能性があります。

植栽スペースを駐輪場にした事例

ある築浅マンションでは、自転車の台数が増加し、駐輪スペースの不足が問題となっていました。特に2段式ラックの使いづらさから、空きスペースに無断で自転車が置かれる状況が発生し、居住者からの不満も高まっていたのが実情です。

この課題に対し、既存の駐輪場の改修だけでなく、マンション敷地全体を見直して増設可能な場所を検討。その結果、雑草が繁茂し景観を損ねていた植栽スペースを活用する方針が決定されました。この場所は既存の駐輪場からの動線上に位置しており、住民の導線とも自然に一致するため、理解も得やすい環境でした。

一方で、植栽の撤去や屋根付き駐輪場の設置にあたっては、「緑化率の基準」や「建築確認申請」など、複数の法的・技術的な課題が浮上しました。これらに対しては、設計事務所・管理会社・管理組合が連携を図りながら一つひとつ丁寧に対応し、結果としてスムーズに申請許可を取得することができました。

最終的には、省スペースで操作性に優れたスライド式ラックを採用し、住民の利便性と敷地内の景観維持の両立を実現しました。

【あわせて読みたい】

駐輪場増設の費用目安

駐輪場を整備・増設する際には、床の舗装、屋根(サイクルハウス)の設置、サイクルラックの導入といった基礎工事が重要です。アスファルトやコンクリート舗装には1㎡あたり1~2万円、屋根設置には1スパン20~50万円程度、ラックは種類によって1台4~10万円ほどが目安です。

また、防犯カメラや照明、管理システムなどの付帯設備にも費用がかかるため、全体予算を見据えた計画が求められます。建築確認申請や設計図作成の費用も想定しておくことが大切です。

◇床

駐輪場の増設において、「床」の整備は基礎となる重要な工程です。未舗装の地面にはアスファルトやコンクリートによる舗装が必要となり、その分だけ工事費用も発生します。

舗装方法には、アスファルト舗装やコンクリート舗装、インターロッキング、ゴムチップ舗装などさまざまな種類があり、加えてライン引きや駐輪番号の表示といった仕上げ工事も含まれます。

中でも、コンクリートを打設して床面を新設する場合は、一般的に1㎡あたり1〜2万円程度の費用が目安とされています。ただし、既存の舗装を撤去する必要がある場合には、別途解体費用がかかるため、その点にも注意が必要です。

◇屋根

サイクルハウス(屋根)の設置や改修にかかる費用は、一般的に1スパンあたり20万円から50万円程度が目安とされています。

ここでいう「1スパン」とは、屋根を支える柱と柱の間の幅を指し、駐輪台数や設置スペースに応じて必要なスパン数が決まります。費用には、製品本体価格に加えて設置工事費が含まれます。

設置工事費には、柱を固定するための基礎工事、屋根の組み立て施工費、場合によっては既存構造物の解体費用などが含まれることがあります。また、設置場所の地盤状況によっては、舗装や補強といった追加工事が必要になるケースもあり、その分の費用が上乗せされることもあります。

加えて、防犯カメラや照明設備、駐輪番号の表示といった付帯設備を導入する場合にも、別途費用が発生する点に留意が必要です。

◇サイクルラック

サイクルラックの交換や増設にかかる費用は、導入するラックの種類や台数によって大きく異なりますが、1台あたり4万円~10万円がおおよその目安です。

最も基本的なタイプは「平置きラック」で、前輪のみを固定するシンプルな構造となっており、設置しやすくコストも抑えられるため、スーパーや銀行など幅広い施設で採用されています。

「平面式ラック」は自転車をしっかりと固定できる仕様で、盗難防止や入居者ごとの専用スペースの確保に適しています。上下や前後でずらして配置できるタイプや、横方向にスライドするモデルもあり、省スペース性と利便性を両立しています。

「2段式ラック」は、限られた敷地内で多くの自転車を収納できるため、集合住宅や駅周辺などに最適です。ただし、上段の利用には体力を要するため、使用者の年齢層などを考慮した設計が必要です。

さらに、「垂直2段式ラック」は上下に昇降する構造で、軽い力でも操作できる点が特長です。高齢者や女性でも扱いやすく、安全性にも優れたタイプとして注目されています。

◇その他

駐輪場やカーポートの整備にあたっては、以下のような費用が発生します。

・建築確認申請費用:おおよそ5万~10万円程度が目安です。

・設計・構造図の作成費用:通常10万~20万円程度ですが、工事内容によっては不要な場合もあります。

・工事費用:規模や使用する材質によって異なりますが、一般的に数十万円からの費用が見込まれます。

さらに、以下のような追加設備を導入する場合は、それぞれの費用が加算されます。

・防犯カメラの設置

・照明設備の増設やLED化

・ゲートやフェンスの設置

・ITを活用した駐輪場管理システムの導入

計画段階では、目的や利用者ニーズに応じて必要な設備を精査し、全体の予算に組み込むことが重要です。

増設せずに駐輪スペースを広げた事例

マンションで駐輪場を増設した事例として、契約のない2台分の駐車区画を駐輪場に変更し、無駄なスペースを活用しました。また、家族の増加に伴い2段式ラックを導入し、収容台数を増やしたことも成功例として挙げられます。

◇駐車場を駐輪場に変更

こちらはマンションの駐輪場増設の事例です。マンションでは、多くの住人が生活を始めると、新築時に計画された駐輪台数を超えることがあります。

このマンションでは、契約者のいない2台分の駐車区画を駐輪場に変更しました。これにより、使用されていない空間を有効に活用することができました。

◇自転車ラックの入れ替えで収容台数と機能性がアップ

ある集合住宅では、既存の2段式ラックの上段が使いづらく、自転車利用者の増加により駐輪場の空き待ちが常態化していました。空き区画がないことから、住民が駐輪スペース以外の場所に自転車をとめるケースも発生し、景観の悪化が課題となっていました。

管理者様からは、「上段の数を減らして収容台数を増やしたい」「電動アシスト付き自転車に対応できるラックを導入したい」といった具体的なご希望が寄せられました。また、錆びに強く、子供用自転車の収納にも対応できる製品であること、簡単に出し入れができる構造であることも重要な要件でした。

現地調査では、駐輪場の区画を増やさずに収容台数を確保できるかを細かく検証し、設計チームと協議を重ねて空間を最大限に活用できるレイアウトをシミュレーションしました。

その結果、垂直昇降式ラックとスライド式ラックを組み合わせた構成により、希望されていた台数を確保しつつ、使いづらかった上段の台数を約2割削減することに成功しました。

この導入により、利便性と美観の両立を実現し、住民の満足度向上にもつながっています。

【あわせて読みたい】

駐輪場の新設・増設でおすすめの会社3選

駐輪場の新設や増設を検討する際には、「どの会社に依頼すべきか」が大きなポイントになります。コストだけでなく、設計の自由度や施工品質、防犯・防災面への配慮、さらには管理のしやすさまでを総合的に考えることが重要です。

◇日本サンサイクル株式会社

日本サンサイクル株式会社は、駐輪場施設の設計・施工から管理・運営までを一貫して手がける、メーカー兼専門商社です。創業から40年以上にわたる豊富な経験と実績を有しており、駐輪インフラのトータルプロデュースに強みを持っています。

最大の特長は、設計・施工管理・設備供給・運営までをすべて自社で対応できる一貫体制にあります。国内外に広がるネットワークを活かし、資材の調達からアフターサービスまでをシームレスに提供しています。

また、駐輪場・駐車場経営を始めたいと考えるオーナーに対し、設備投資や管理運営の方法までを含めた実用的な提案を行えるコンサルティング力も高く評価されています。

| 会社名 | 日本サンサイクル株式会社 |

| 所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 |

| 電話番号 | 03-3639-4911 |

| 公式ホームページ | https://www.sancycle.co.jp/ |

取り扱う製品には、台数の増加に効果的なサイクルラックや屋根、個別管理システムなどがあり、設置環境に応じた最適なソリューションの提案が可能です。

中でも、太陽光で稼働する「サンラッキー」や、滑らかな動作と高い安全性を両立した「サイクルンゲート」など、環境配慮型で高機能な製品が特長で、多くの自治体や公共施設で導入されています。

台数の増加に効果的なサイクルラック

日本サンサイクル株式会社では、さまざまな設置環境に対応した自転車ラックを提供しています。中でも代表的なのが「2段式ラック」と「垂直昇降式ラック」です。

2段式ラックは、自転車を上下2段に収納できる構造で、限られたスペースを有効に活用できます。上段にはガススプリングなどの補助機構が搭載されたタイプもあり、軽い力で持ち上げられるため、操作性にも優れています。

また、垂直昇降式ラックは、自転車を真上に持ち上げる方式を採用しており、省スペースながら収納効率が高いのが特長です。なかには、急な動作を抑制するオートリターン機構を備えた製品もあり、安全性にも配慮されています。

これらの製品は、集合住宅や商業施設、駅前など、さまざまな場所での導入実績があり、使いやすさと耐久性の両立を実現しています。

日本サンサイクル株式会社の口コミ評判記事はこちら!

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇株式会社オービック・ジャパン

オービック・ジャパンは、「ちゃらく」ブランドを展開する駐輪機の製造・販売・施工を専門に手がける企業です。

利用者の利便性と安全性を重視し、機能性とデザイン性を両立させた製品を開発しています。全国で普及している「垂直2段式ラック」や「スライド式ラック」は、同社が自社開発したものであり、業界内で先駆的な存在となっています。

従来の固定式2段ラックで課題とされていた使いにくさや重さの問題を、独自のスライド機構や垂直昇降機構によって改善しました。これにより、限られたスペースでも使いやすく、快適な駐輪環境を実現しています。

| 会社名 | 株式会社オービック・ジャパン |

| 所在地 | 〒165-0026 東京都中野区新井1-36-3 フジビル2-2 |

| 電話番号 | 03-5345-6702 |

| 公式ホームページ | http://www.obicjapan.com/ |

さらに、安全性や操作性の向上に向けて改良を重ねており、マンションや駅周辺、公共施設など、全国のさまざまな場所で導入が進んでいます。

利用者の声をもとにした製品開発や充実したアフターサービスにも力を入れており、高い技術力と豊富な導入実績を背景に、業界内でも信頼される企業として多くの支持を集めています。

こちらも併せてご覧ください。

◇株式会社ダイケン

株式会社ダイケンは、駐輪場のリニューアルや改修工事において豊富な実績を誇るトップメーカーです。

使いにくさが課題となっていた従来の2段式自転車ラックを、操作が簡単で省スペースな垂直昇降式ラックやスライド式ラックに交換することで、収容効率を高めつつ整理された駐輪環境の整備を実現しています。

特に、高齢者の増加や利用率の低下によって使われなくなった上段ラックを撤去し、左右にスライド可能な省奥行タイプのラックへと入れ替えるなど、利用者目線に立った柔軟な対応が強みです。

また、3人乗りの電動アシスト自転車に対応した平置きラックや、速度センサー付きの前輪に干渉しない独自設計のラックなど、多様化する自転車の仕様にも対応しています。

| 会社名 | 株式会社ダイケン |

| 所在地 | 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高2-7-13 |

| 電話番号 | 06-6392-5551 |

| 公式ホームページ | https://www.daiken.ne.jp/ |

さらに、老朽化した駐輪場屋根のパネル交換や建て替えにも対応しており、現地調査から施工までワンストップで支援できる体制を整えています。

株式会社ダイケンの口コミ評判記事はこちら!

まとめ

駐輪場の増設を検討する際は、まず放置自転車の確認と撤去を優先することが大切です。持ち主の特定や警告ステッカーの活用により、不要な増設を避けることができます。必要な台数を把握するためには、アンケートなどによる利用状況の把握が有効です。

また、駐輪場の増設には建ぺい率や容積率が関係するため、法規制への配慮も必要です。費用を抑えるには、デッドスペースの活用や2段式サイクルラックの導入が効果的です。実際には、未使用の駐車区画を転用したり、家族数の増加に応じて設備を拡張した事例もあります。

増設を急ぐ前に現状を見直し、将来的な需要も見据えた計画を立てることで、効率的で無駄のない駐輪場運営が可能になります。

この記事を読んでいる人におすすめ