マンション駐輪場の有料化が進んでいる?理由や注意点を解説

マンションの駐輪場が有料化される理由は、維持管理費の確保と違法駐輪の防止です。駐輪場の設備導入やメンテナンスに費用がかかるため、料金を徴収することで快適な駐輪環境が整えられます。また、有料化により住民以外の不正駐輪を防ぎ、駐輪スペースを確保するのに効果的です。

しかし、料金の導入には住民間での不公平感や共用部分での駐輪によるトラブルが生じる可能性もあります。これらを解決するためには、公平な料金体系や住民の理解を得ることが重要です。

目次

駐輪場を有料化する理由

マンションの駐輪場が有料化される理由には、維持管理費用や違法駐輪の対策など、様々な要素があります。駐輪場を快適で安全に利用するために、なぜ料金が発生するのか、その背景を詳しく見ていきましょう。

◇駐輪場の維持管理に費用がかかるため

マンションの駐輪場が有料化される理由は、主に維持管理や設備の導入にかかる費用を賄うためです。駐輪場の料金はマンションの管理組合によって決定され、例えば「月額100円」や「原付の場合は月額1,000円」など、その金額は駐輪場の形態や設備によって異なります。

シンプルな白線だけの駐輪場は維持コストが低いため料金が安く設定されることが一般的ですが、機械式の駐輪場はメンテナンスが必要であり、料金も高めになる傾向があります。また、駐輪場の改修や新設備導入のために、料金が導入されたり値上げされたりするケースもあります。

利用者から徴収した料金は、駐輪場の快適な利用を維持するための維持管理費や設備費に充てられるため、有料化により快適で整備された駐輪環境が提供されます。

◇違法駐輪と区別するため

マンションの駐輪場が有料化される理由のひとつには、違法駐輪との区別を明確にするという目的があります。特に駐輪場が無料の場合、住民以外の自転車が無断で駐車され、マンションの住民が自転車を停められないといったトラブルが発生することが少なくありません。

駐輪場を有料にすることで、利用者を把握しやすくなり、住民以外の自転車が不正に駐車されることを防ぐ効果があります。この仕組みにより、マンション住民の駐輪スペースが確保され、管理がスムーズに行える環境が整えられるのです。

有料化は、駐輪場の維持管理や修繕だけでなく、違法駐輪の防止にも寄与するため、多くのマンションで導入が進んでいます。

【あわせて読みたい】

▼マンション駐輪場リフォームのコストと効果的な改善方法とは?

駐輪場の有料化で懸念されるトラブル

マンションでの駐車場や駐輪場の利用に関して、住民間で不公平感やトラブルが生じることがあります。特に、駐車場や駐輪場の料金に対する反発や共用部分に自転車を置く問題など、様々な課題が存在します。これらの問題について、詳しく解説していきます。

◇住民の反発

マンションにおける駐輪場代金の取り扱いは、住民間で不公平感を生むことがあるため注意が必要です。特に、駐輪場使用料が管理費の一部に組み込まれている場合、駐輪場を利用しない住民が管理費を多く負担していると感じることがあります。

このような問題を防ぐためには、駐車場代の使途について透明性を保ち、住民全体で合意を形成することが重要です。

◇共有部分での保管

駐輪場の料金を支払いたくない理由から、廊下に自転車を置くケースも少なくありません。しかし、廊下は共用部であり、すべての住民が安全に利用するためのスペースです。特に、廊下に自転車を置くことで避難経路が塞がれてしまうリスクは非常に深刻です。

また、けがや病気で歩行が困難な方や車いすを利用する方にとっては、自転車が通行の妨げになり危険です。廊下に自転車を置くことは、短期的な利便性のために重大なリスクを引き起こす可能性があるため、慎重に考えなくてはなりません。

駐輪場の有料化をスムーズに進めるには

マンションの駐輪場を有料化する際には、住民の理解と協力が欠かせません。公平性を保ちながら、住民の意見を反映させる方法や、総会での決議を経てスムーズに進めるための手順について詳しく説明します。

◇公平性を考慮

マンションの駐輪場を有料化する際には、住民の理解と協力を得ることが重要です。駐輪場を使用する住民だけ料金を請求するなどの方法がありますが、以下のような方法もあります。

まず、駐輪シールを導入することで、住民以外の自転車を排除し、管理を効率化するメリットを伝えることが効果的です。駐輪シールを活用すれば、マンション内で利用されている自転車を簡単に識別できるため、不正駐輪の防止につながります。

また、駐輪シール代や使用料の徴収方法についても、住民の意見を反映させることが大切です。例えば、1,000~3,000円のシール代を徴収し、年ごとに更新する方法や、シールを無料配布して月額100~300円の駐輪場使用料を徴収する方法が考えられます。

◇総会での決議が必要

使用細則を設定・変更する場合には、総会で区分所有者と議決権の4分の3以上の賛同を得る必要があります。これは、区分所有法第31条1項に基づく「特別多数決議」と呼ばれるもので、通常の決議よりも高い賛同率が求められます。

たとえ使用細則が規約としての名称でなくても、その内容が規約として扱われることが明らかである場合は、規約と同様に4分の3以上の賛同が必要です。このため、使用細則を変更する際は、事前に十分な議論を行い、広く合意を得ることが重要です。

【あわせて読みたい】

▼マンションの自転車置き場でよくあるトラブルと使いやすい駐輪場設計のポイント

駐輪ラック設置で違法駐輪を抑止

マンションの駐輪場を効率的に管理し、快適な利用環境を整えるためには、自転車ラックの導入が効果的です。ラックを導入することで、限られたスペースを有効に使い、利用者を判別しやすくすることが可能です。具体的なメリットや管理の工夫について詳しく見ていきましょう。

◇駐輪ラックとは

自転車ラックとは、自転車を効率的に収容し、駐輪場を整然と保つための設備です。駐輪ラック、サイクルラック、駐輪機とも呼ばれ、駐輪場内の限られたスペースにできるだけ多くの自転車を収納するために使用されます。

自転車ラックを導入することで、駐輪場の収容効率が向上し、景観の悪化や不正駐輪、自転車の破損といった問題を防ぐことができます。また、縦空間を有効に活用したり、ハンドルの干渉を避けたりすることで収容能力が向上し、駐輪場の美観や使いやすさも改善されるため、快適な利用環境が整備されます。

◇利用者を判別しやすい

従来の駐輪場では、自転車が乱雑に停められ、所有者不明の自転車が放置されるケースが多々みられます。ラック式では区画が明確に区切られているため、どの自転車がどの利用者のものかを簡単に特定することが可能です。

さらに、利用者登録制を併用することで、利用者一人ひとりに専用の駐輪スペースを割り当てることができるため、不正駐輪や所有者不明の自転車の放置が減少し、管理が一層効率的になります。

また、登録制により駐輪場の使用状況を常に把握できるため、スペースの最適な配分や、利用者数に応じた駐輪ラックの追加・削減といった管理がしやすくなります。これにより、駐輪場の利用が整理され、駐輪場内の混雑を避け、快適な利用環境が整えられます。

限られたスペースを有効活用できるようになることで、住民全員が安心して駐輪できる環境が実現し、景観の向上にもつながるため、マンション全体の資産価値の維持・向上にも貢献します。

マンション駐輪場の有料化を検討する際の流れ

マンションの駐輪場は住民の生活に密接に関わる設備であり、その有料化は慎重に進める必要があります。いきなり有料化を決めてしまうと、住民とのトラブルにつながる恐れがあるため、現状の調査や住民への説明、そして総会での正式な決議といった段階を踏むことが大切です。

こちらでは有料化を検討する際の流れを具体的に解説します。

◇有料化が最適な解決法かを考える

駐輪場の有料化を進める前に、まず現状の調査が欠かせません。利用率やピーク時間、長期駐輪や放置自転車の有無などを確認し、どのような問題が生じているかを明確にします。

特に電動アシスト自転車やチャイルドシート付きの自転車はスペースを取るため、現状把握に含めるべき重要な要素です。そのうえで、放置車両や管理コスト増加といった課題を解決する方法として有料化が本当に適切かを検討します。

また、駐輪場システム導入の実績がある業者や専門家を交えた検討も不可欠です。実務の観点から有料化の効果や課題を確認し、導入に向けた大まかな見積もりを取っておくことで、予算の見通しを立てやすくなります。

・事前にアンケートで利用者の意向を確認

調査や検討を経て有料化の方向性が見えてきたとしても、住民への説明や合意形成を軽視すると不満が噴出しかねません。実際、これまで無料や一時金のみで利用できていた駐輪場が突然有料化され、毎月の費用負担が発生すると住民が強く反発する事例もあります。

文書一枚で告知しただけでは一方的に決められたと感じる人が多く、不信感を招く恐れがあります。そのため、事前にアンケートを実施し、住民の意向や要望を把握することが大切です。アンケート結果は管理組合の方針を決める際の貴重な判断材料となり、住民への説明の根拠にもなります。

さらに、利用者の声を取り入れる姿勢を示すことで、管理会社や理事会と住民の信頼関係を築くきっかけにもつながります。有料化は住民の生活に直結するため、事前の対話を重ねることが重要です。

◇総会で決議する

駐輪場の有料化は管理組合にとって重要な規約変更にあたるため、理事会だけの判断では実行できません。まず理事会で議論を重ね、規約や細則のどの部分を改正する必要があるかを特定し、その修正案を固めます。

そのうえで総会に諮り、特別決議によって正式に承認されることが不可欠です。総会は区分所有者が意見を出し合い、マンションの将来を左右する方針を決める場であり、管理組合の運営における最も重要な意思決定機関です。

有料化は駐輪場の利便性や公平性に直結するため、総会での丁寧な説明が求められます。住民の理解を得られずに規約変更を強行すると、不満やトラブルを招く恐れが高まります。逆に、透明性のあるプロセスで合意を形成できれば、新しい住民にとっても住みやすい環境づくりにつながります。

駐輪場の有料化を成功させるためには、時代に合わせた柔軟な規約運営と、総会での適切な決議が不可欠です。

◇料金体系を決定

料金体系を決めるにあたっては、公平性と利便性を両立させることが求められます。たとえば2段式ラックがある場合、上段は使いづらく敬遠されがちなため、上段を100円、下段を200円といった形で料金に差を設けるとバランスが取れます。

周辺の駐輪場の料金相場を参考に、マンションであれば月額300円〜500円程度を年払いで徴収するケースもよくあります。また、無人システムや有人管理といった運営方式、さらにICカードやアプリを使った精算方法を選ぶことも検討材料となります。

さらに、2段ラックの上段利用のしにくさは多くの住民から不満が出やすいため、定期的な点検・メンテナンスやスプリング交換などの対応も必要です。料金設定を工夫すると同時に設備環境を改善することで、利用者の納得感を高められます。

◇収支計画と導入計画を策定

料金や運営方式が固まったら、収支計画を作成し予算を確保する段階に進みます。業者から設備導入費や工事費などの正確な見積もりを取り、運営コストと利用料収入を試算して中長期的な収支を見通します。

場合によっては行政からの補助金や融資を活用できるかどうかも調べておくと安心です。計画と同時に導入スケジュールを明確にし、業者が提示する工事日程をもとに本格稼働までの流れを整理します。

必要に応じて一部エリアのみで試験運用を行い、トラブルや不具合がないかを確認することも有効です。収支と導入の両輪を整えることで、管理組合として責任を持った説明ができ、住民の理解を得やすくなります。

◇利用者への告知

すべての計画が整ったら、最後に住民や利用者への告知を行います。掲示板や回覧板、ホームページ、メール配信、公式LINEなど複数の手段を活用し、有料化の開始日や工事期間を具体的に知らせることが大切です。

単なる料金改定の通知ではなく、有料化の目的や管理上の意義を丁寧に説明することで、住民の理解と協力を得られます。特に「なぜ今有料化が必要なのか」を明確に伝えることが、トラブルを避けるうえで重要です。

マンション駐輪場を有料化する前にやれること

マンションの駐輪場を有料化する前に、まずは現状の課題を整理し、改善できる対策を検討することが大切です。所有者不明の自転車や違法駐輪の問題、ラックの老朽化や台数不足といった課題を解消するだけで、有料化せずとも利用環境が改善する場合があります。

こちらでは、有料化に踏み切る前に実施できる取り組みを紹介します。

◇必要な台数の確認

駐輪場の利用状況を確認すると、実際には所有者不明の自転車が多く占拠されているケースがあります。退去済みの住民や外部の人が無断で置いたままになっている場合、正規の利用者が駐輪できない事態が発生します。

しかし所有者不明の自転車は、勝手に撤去するとトラブルになる可能性が高いため、まずは所有者を特定するための手順が必要です。例えば、ステッカーを配布して所有者に貼り付けてもらい、一定期間が過ぎても対応のないものを所有者不明と判断する方法があります。

調査を行うことで本当に必要な駐輪台数を把握でき、将来的な駐輪場整備や有料化の妥当性を検討するうえでの基礎データとなります。

・違法駐輪を見つけた場合の対策

マンション駐輪場に外部の自転車が停められてしまう問題は珍しくありません。まずは居住者の自転車を識別できるようにステッカーを貼付し、外部利用と区別できる体制を整えましょう。

無断駐輪を見つけた場合は、警告文を自転車に貼り、一定期間内に移動を求めるのが有効です。

内容には「当マンション居住者専用の駐輪場であり、許可のない駐輪は処分する」旨を明記します。それでも改善がない場合は管理組合で移動し、所有者が判明すれば連絡を行います。所有者不明の場合は警察に相談するのが適切です。

また、来客用スペースを設けると、訪問者の駐輪と不法駐輪を区別でき、トラブルの予防につながります。

◇サイクルラックの入れ替え

駐輪場は建設当初の想定で設計されているため、現在の住民のライフスタイルに合わないケースが多くあります。電動アシスト自転車やチャイルドシート付き自転車が増えた結果、従来のラックでは収容台数が足りなくなることも少なくありません。

このような場合はサイクルラックの入れ替えが有効です。最新のラックはガススプリング式やスライド式などがあり、軽い力で出し入れできるため高齢者や女性にも扱いやすいのが特徴です。

また、2段式から下段スライド式に変更すると、駐輪台数を増やしながら使いやすさも向上します。老朽化したラックを更新することは、安全性の確保にもつながり、住民満足度の向上に直結します。

・ラックの入れ替えで解決した事例

あるマンションでは築20年以上が経過し、旧型の固定2段式ラックが使われていました。上段は重くて女性にはほとんど利用できず、下段は順番待ちが発生していました。改善策として垂直2段式+スライド式を導入し、上段の台数を減らして下段を多く配置する設計に変更しました。

導入前には住民向けの体験会を実施し、実際に使いやすさを確認してもらったうえで総会で承認を得ています。その結果、導入後は女性でも上段をスムーズに利用できるようになり、全体の稼働率も改善しました。

このように体験会やアンケートを組み合わせることで、住民の合意形成が進み、改修への理解を得やすくなる成功例といえます。

◇駐輪場の増設

駐輪場不足を解決する方法のひとつが、マンション敷地内のデッドスペースを活用することです。植栽の周囲や利用されていないスペースを平面駐輪場として整備する方法は、コストを抑えつつ駐輪台数を増やせる現実的な選択肢です。

ただし、設置にあたっては消防法や建築基準法に基づいた安全性の確保が必要になります。駐輪ラックの利用が難しい人が多い場合は、平面駐輪場を増設して多様なニーズに対応するのが効果的です。

また、1台ごとにスペースを区切り、契約者を明確にすることで、不正駐輪を防止できるだけでなく、利用者同士のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。料金設定に差を設けることで、ラックと平面駐輪場の選択肢を広げる工夫も有効です。

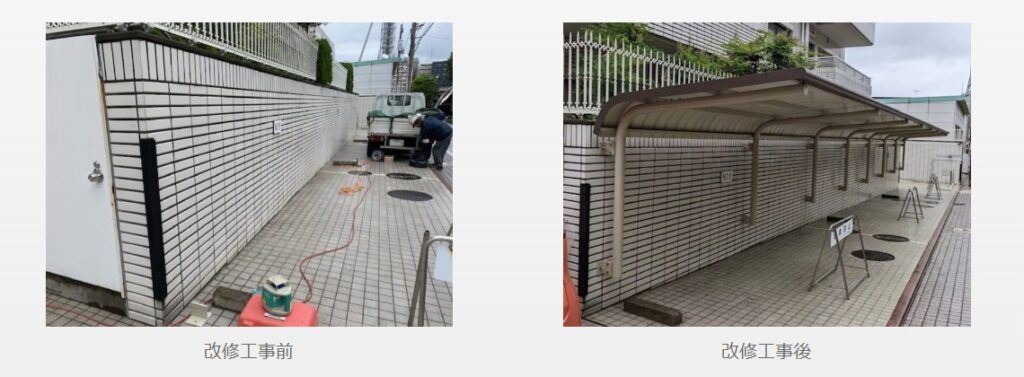

・駐車場を駐輪場へ変更した事例

実際に、余剰となった平置き駐車場を駐輪場に転用する事例も増えています。

あるマンションでは、駐車場に空きが目立つ一方で駐輪場が不足しており、管理組合から改善の要望がありました。しかし、地下に埋設物がある可能性から基礎工事が難しく、さらに騒音や振動を伴う工事は避けたいという条件がありました。

そこで、既存のコンクリート壁を利用して屋根を取り付ける方法が採用されました。設計事務所による強度計算と建築確認申請を経て実現し、雨音を軽減する制振鋼板の屋根材を使用することで、1階住戸への影響も抑えられました。

このように、敷地の状況や住民の要望に応じた柔軟な設計を行えば、駐輪場不足の解消につながります。

【あわせて読みたい】

▼マンション駐輪場の最適なメーカー選び!サービス内容とポイントを徹底解説

駐輪場の新設・改修でおすすめの会社3選

マンションや商業施設において、快適で安全な駐輪場の存在は、利用者満足度を大きく左右する重要な要素です。乱雑な駐輪は景観を損なうだけでなく、盗難や事故の原因にもなりかねません。そのため、新設や改修を検討する際には、信頼できる専門業者へ依頼することが大切です。

こちらでは、豊富な実績と独自の強みを持つ駐輪場整備の専門会社を3社厳選してご紹介します。

◇日本サンサイクル株式会社

日本サンサイクル株式会社は、40年の豊富な経験と実績を持つ駐輪場設備の専門企業です。メーカーとしての高い技術力と、商社としての幅広いネットワークという二つの強みを兼ね備えている点が大きな特徴です。

国内外に広がる独自のネットワークを活かし、原材料の調達から製品の製造、販売、施工、そしてアフターメンテナンスに至るまで、すべての業務をワンストップで提供します。これにより、顧客のあらゆるニーズに対して、迅速かつ柔軟な対応を可能にしています。

| 会社名 | 日本サンサイクル株式会社 |

| 所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 |

| 電話番号 | 03-3639-4911 |

| 公式ホームページ | https://www.sancycle.co.jp/ |

また、長年の経験で培われた高いコンサルティング力も魅力の一つであり、顧客との対話を重視し、抱える課題を的確に把握した上で、周辺環境との調和も考慮した最善のプランを提案します。

・駐輪場の有料化に適したラッキーシリーズ

同社の代表的な製品群である「ラッキーシリーズ」は、駐輪場の有料化をスムーズに実現するための多彩なシステムを提供しています。特に「無電源ロック個別管理」タイプは、太陽光発電を利用するため電源工事が不要で、設置したその日から手軽に有料駐輪場としての運営を開始できます。

環境に優しく、時間による料金加算やサービス時間の設定など、柔軟な料金体系にも対応可能です。

一方、大規模な施設には「電磁ロック集中精算式」が適しています。これは自動車のコインパーキングのように、集中精算機で一括管理するシステムで、駅前や商業施設などで多くの導入実績があります。

24時間サポートセンターによる遠隔操作にも対応しており、トラブル発生時も利用者を待たせることなく迅速な解決が可能です。

日本サンサイクル株式会社の口コミ評判記事はこちら!

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇株式会社ダイケン

大正13年創業という長い歴史を持つ株式会社ダイケンは、90年以上にわたり顧客のニーズに応える製品づくりを続けてきた、信頼性の高い企業です。

駐輪ラックのトップメーカーとして、マンションや公共施設、工場、オフィスビルなど、さまざまな場所へ駐輪ラックや屋根を供給してきた豊富な実績を誇ります。

| 会社名 | 株式会社ダイケン |

| 所在地 | 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高2-7-13 |

| 電話番号 | 06-6392-5551 |

| 公式ホームページ | https://www.daiken.ne.jp/ |

同社の最大の強みは、その圧倒的な商品ラインナップです。多種多様な自転車ラックや屋根を取り揃えており、設置場所の条件や予算、デザインの要望に応じて、最適な製品を組み合わせた提案を行います。

近年では、電磁ロック式ラックを中心とした駐輪管理システムにも力を入れています。例えば、自転車ラック「DSD-400」は、最小280mmという狭いピッチでの設置に対応し、14から29インチまで幅広いタイヤサイズを収容可能です。

さらに、タイヤをしっかり落とし込む構造で不正利用を防止するなど、機能性にも優れています。原動機付自転車から大型バイクまで対応するロックシステムも用意されており、あらゆる車種が混在する駐輪場の管理にも対応できる総合力が魅力です。

株式会社ダイケンの口コミ評判記事はこちら!

◇ヨコトク株式会社

ヨコトク株式会社は、昭和54年に日本で初めて2段式自転車駐輪装置を開発した、業界のパイオニア的存在です。「シンプルな製品作り」をモットーに、利用者の立場に立った製品開発を続けており、これまでに累計で約100万台以上の装置を設置した実績があります。

2段式ラックをはじめ、自転車を楽に移動できる搬送用コンベアなど、独自の製品で駐輪場の利便性向上に貢献してきました。

| 会社名 | ヨコトク株式会社 |

| 所在地 | 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町4-9−8 ストーク伊勢佐木ビル3F |

| 電話番号 | 045-662-5459 |

| 公式ホームページ | https://www.yokotoku.co.jp/ |

近年、同社が特に注力しているのが、IT技術を活用した駐輪場の管理システムです。その代表格が、キャッシュレス精算システム「スマチュー(SMACHU)」です。このシステムは、高額な精算機を設置することなく、利用者のスマートフォン一つでロックから支払い、解錠までを完結させます。

利用者はLINEアプリから簡単に操作できるため、手軽に利用を開始できます。運営側にとっても、売上状況の管理や遠隔でのロック操作などが可能となり、無人管理を実現します。これにより、従来は採算が合わないとされていた16台程度の小規模なスペースでも、駐輪場運営の黒字化を目指せます。

ヨコトク株式会社の口コミ評判記事はこちら!

▼ヨコトクはマンション駐輪場の改修や増設、修理や点検にも対応

まとめ

マンションの駐輪場が有料化される主な理由は、維持管理費用の確保と違法駐輪の防止です。駐輪場の設備やメンテナンスには定期的な費用が発生し、利用者から料金を徴収することで、これらのコストを賄い、快適で整備された駐輪環境を維持します。

また、有料化は違法駐輪対策としても有効です。駐輪場が無料の場合、住民以外の自転車が無断で駐車されることが多く、これにより住民が自転車を停められないトラブルが発生することがあります。有料化することで、利用者の管理がしやすくなり、無断駐車や不正駐輪を防ぐ効果があります。

しかし、駐輪場の有料化には住民間での不公平感やトラブルも生じることがあります。これらの問題を解決し、駐輪場の有料化をスムーズに進めるためには、住民全体での合意形成が不可欠です。公平な料金体系を導入することや、住民の意見を反映させる仕組みが重要です。

例えば、駐輪シールの導入により、住民以外の自転車を排除し、管理の効率化を図ることが考えられます。駐輪シールは、マンション内で使用されている自転車を識別しやすくするため、不正駐輪の防止に有効です。

また、駐輪シール代や使用料の設定においても、住民からの意見を反映し、透明性を持たせることが必要です。

駐輪場の管理をより効率的に行うためには、駐輪ラックの導入が効果的です。駐輪ラックを設置することで、限られたスペースを有効に活用でき、駐輪場の収容効率が向上します。

この記事を読んでいる人におすすめ