駐輪場の寸法の目安と設計する際のポイント

駐輪場の設計においては、安全かつ効率的なスペース配置が重要です。自転車置き場の寸法は、JIS規格に基づき幅0.6m、長さ1.9mが標準で、利用者がスムーズに出し入れできるよう配慮されています。バイク置き場は、幅1.0m、長さ2.5mが一般的で、安定性や車輪止めの設置も考慮されます。

スペース不足は、出し入れの不便さや破損事故を引き起こし、利用者数の減少や収益低下につながります。設計時は大型自転車や通路幅の確保、接触事故を避けるレイアウトが重要です。また、ラックの種類に応じたスペース計算も必要で、例えば、垂直2段式ラックは1台あたり1.14m²の面積を要します。

目次

駐輪場の寸法の考え方

駐輪場を設計する際には、自転車やバイクが安全かつ効率的に駐輪できるよう、適切な寸法が必要です。こちらでは、自転車置き場とバイク置き場の寸法について、標準的な基準に基づいて詳しく解説します。

◇自転車置き場

自転車置き場の寸法は、日本工業規格(JIS)に基づいて設定されることが一般的です。JISは、日本の産業製品やサービスの品質・安全性を確保するために設けられた基準です。この規格に準じた寸法を設定することで、利用者が安全かつ快適に自転車を出し入れできる環境を整えられます。

自転車置き場の寸法は、JIS規格に基づき幅0.6m、長さ1.9mを標準としています。この寸法は、一般的な自転車の大きさを考慮し、利用者が自転車をスムーズに出し入れできるスペースを確保するための基準です。

なお、機械式の駐輪ラックや特殊な構造の設備がある場合は、スペース効率や安全性の観点からこの寸法を柔軟に変更することも可能です。

◇バイク置き場

バイク置き場に関しては、自転車に比べてより広い寸法が必要です。標準的には、幅1.0m、長さ2.5mが一般的な基準とされています。バイクの幅は自転車よりも広く、ハンドルやミラーが大きく張り出しているため、幅1.0mを確保することで隣のバイクとの接触を避けられます。

さらに、バイク置き場では安定して停められるよう、車輪止めやサイドスタンドを固定できるスペースが重要です。大型バイクの場合は特に重量があるため、安定性を確保するための床材や設備の検討も必要です。

【あわせて読みたい】

十分なスペースを確保しないとトラブルや減益の原因に

駐輪場に十分なスペースが確保されていないと、利用者にとって使いづらさやリスクが生じ、運営側にも影響が出ることがあります。以下に、スペース不足が引き起こす具体的な問題を説明します。

◇出し入れがしにくくなる

駐輪場のスペースが狭いと、自転車やバイクの出し入れが複雑で手間がかかりがちです。隣の自転車やバイクとハンドルやペダルがぶつかりやすく、スムーズに操作できなくなるため、利用者にとってストレスの要因となります。

特に、混雑している時間帯や急いでいる場合には、狭いスペースが出し入れをさらに困難にするため、使いづらさが際立ちます。こうした不便さが積み重なると、駐輪場全体の利便性が低下し、利用者の満足度にも影響が出るでしょう。

◇破損事故につながる

駐輪場が狭いと、自転車やバイクが互いに接触しやすくなり、破損事故が発生するリスクが高まります。特に、狭いスペースでの出し入れは、隣の自転車やバイクのハンドル、ミラー、さらにはフレーム部分が擦れたり、ぶつかったりする原因となり、利用者にとっても不快な状況を引き起こします。

このような事故は、駐輪場の管理者にとってもクレーム対応や修理費用の負担が増える原因となり、運営コストが増大する可能性が高くなります。破損事故が続くと、利用者は安心して駐輪できる場所を求めて他の駐輪場を選ぶ可能性が高まるでしょう。

◇利用者が減る

駐輪場のスペースが不足し、利用者が駐輪に不便を感じたり、破損のリスクが高まったりすると、その駐輪場の利用を控える人が増えるのは当然の成り行きです。利用者は、安全かつスムーズに駐輪できる場所を求めるため、こうした不便やリスクが存在する駐輪場には長期間利用を続けにくくなります。

特に、近隣に他の駐輪場がある場合、より利便性の高い場所に利用者が流出しやすく、駐輪場の収益が低下する大きな要因となります。結果として、駐輪場の運営にとっても安定した収益が見込めなくなり、施設の維持や管理に影響が及ぶ可能性があります。

駐輪場を設計する際のポイント

駐輪場の設計は、利用者が快適に使える環境を提供するために非常に重要です。適切な設計がされていないと、利用者の満足度が低下するだけでなく、事故やトラブルの原因にもなります。駐輪場を設計する際には、以下のポイントを押さえましょう。

◇大型自転車の収容を想定する

駐輪場の設計には、近年増加している大型自転車(例:2~3人乗り電動自転車やスポーツバイクなど)の収容を考慮することが欠かせません。これらの自転車は通常の自転車よりもサイズが大きく、十分なスペースを確保しないと駐輪が困難になります。

例えば、ハンドルやペダルが隣の自転車と接触するリスクを避けるためには、標準的な自転車のサイズに加え、少し余裕を持たせたスペースを設ける必要があります。

◇通路幅と設置間隔を確保する

駐輪場内で自転車を出し入れする際に最も重要なのは、通路幅と自転車同士の設置間隔です。狭い通路や間隔では、利用者が自転車を取り出す際に隣の自転車とぶつかる恐れがあります。

実際、通路幅が90cm未満の場合、自転車の取り回しが非常に困難になり、トラブルを引き起こす原因になります。推奨される通路幅は少なくとも1m以上で、特に通行量の多い場所では1.2mを確保することが理想的です。

◇接触事故が起きないレイアウトを考える

駐輪場のレイアウトを設計する際には、接触事故を避けるための工夫が必要です。自転車同士を直線的に並べると、出し入れ時にハンドルやペダルが隣の自転車に引っかかりやすく、事故の原因となります。

このような事態を防ぐためには、自転車を斜めに配置する方法が有効です。例えば、45度または60度の角度で駐輪スペースを配置すると、隣の自転車との接触を避けられます。

また、駐輪スペース同士の設置間隔も重要です。特に、大型自転車を収容する場合、標準的なスペースよりも広めに設けることが推奨されます。

【あわせて読みたい】

駐輪場はラックの種類に合わせて設計

駐輪場の設計においては、ラックの種類に基づいて必要なスペースや収容台数を計算することが重要です。以下に、代表的なラックタイプごとの寸法と台数計算式を示します。

◇垂直2段式ラック

垂直2段式ラックは、上段と下段に自転車を収納できるため、設置スペースを効率的に活用できます。自転車ラックに収納できる自転車の台数は、駐車の角度によって異なります。

例えば、角度10°、設置間隔500mm、自転車収容時の奥行き合計3790mm~の場合、間口5mの台数の目安は22台(上9台/下13台)です。

計算式

上:(間口-400)÷500

下:(間口-600-450n)/300

nは下段20台(1スパン)ごとの単位。

◇2段式下段スライドラック

このタイプのラックでは、下段がスライド式のため、スムーズに自転車を出し入れできるようにするための通路幅が必要です。スライド機能を考慮した設計を行うためには、1台あたりのラックの面積に加え、スライド部分のスペースも必要になります。

例えば、角度標準、設置間隔450mm、自転車収容時の奥行き合計3950mm〜の場合、間口5mの台数の目安は25台(上10台/下15台)です。

計算式

上:(間口-700)÷450+1

下:(間口-700)÷280

◇2段式自転車ラック

2段式自転車ラックは、上段と下段に自転車を収容できるため、収納効率が良い一方、設置するためのスペースが広く必要です。

例えば、角度標準、設置間隔450mm、自転車収容時の奥行き合計3950mm〜の場合、間口5mの台数の目安は20台です。

計算式

(間口-800)÷450+1=セット数

駐輪場の設計は、安全性と効率性を兼ね備えたスペース配置が求められます。駐輪場における自転車置き場やバイク置き場の寸法設定には、日本工業規格(JIS規格)に基づく基準が多く使用されており、これに従うことで利用者がスムーズに自転車やバイクを出し入れできるようになっています。

自転車置き場の寸法は、一般的に幅0.6m、長さ1.9mとされ、バイク置き場は幅1.0m、長さ2.5mという基準が設けられています。この寸法設定は、自転車やバイクの標準的な大きさを考慮し、スムーズな移動を実現するために最適化されています。

設計・配置から見直して駐輪場を改修した事例

周辺環境や利用者の変化により、従来の駐輪場では不便を感じるケースが増えています。安全性や利便性を確保するためには、設備の更新だけでなく、設計や配置の見直しが重要です。ここでは、実際の利用環境に合わせて設計変更を行い、使いやすさと収容力を両立させた改修事例をご紹介します。

◇ラック間隔を広げて使いやすさが向上した事例

従来の駐輪場では、自転車同士の距離が近すぎることが原因で、ハンドルやペダルが隣と接触しやすく、利用者が出し入れのたびにストレスを感じるという問題が見られました。特に朝夕の混雑時には、自転車同士の干渉により駐輪に時間がかかり、混乱が生じやすくなっていました。

この課題を解消するため、ラック間の距離を拡げる設計変更を実施しました。具体的には、1台あたりの使用スペースを見直し、ハンドルの回転幅や通行動線を十分に確保して、どの方向からでも出し入れしやすい環境を整えました。

改修後は、自転車を倒さずにスムーズに駐輪・出庫できるようになり、利用者の満足度が大きく向上しています。さらに、駐輪場全体の見た目にもゆとりが生まれ、美観や整頓された印象が高まったことで、不動産としての資産価値向上にも寄与しました。

収容台数を優先するだけでなく、利用者の動線と使い勝手を意識した設計が、継続的な高評価につながっています。

◇高さと幅の制限をクリアして改修した事例

限られた空間に駐輪場を設ける場合、高さや幅の物理的な制限が大きな障壁となります。たとえば、マンションの1階ピロティ部分や建物の軒下などでは、天井が低く、一般的な2段式ラックの導入が難しいケースもあります。

実際の改修事例では、天井高が2メートル以下という制限がある中で、できるだけ多くの自転車を収容したいという要望がありました。そこで、低天井でも利用可能な機構を持つラックを導入し、かつ幅の制限に対応するためにラック同士の角度や配置を斜めに工夫しました。

また、ラックの開閉に必要な動作スペースも事前に綿密に検討し、利用者が無理なく操作できるように配慮されています。この改修によって、利用者のストレスが軽減されたばかりでなく、限られた敷地内での最大収容数も維持できました。

制限のある条件下でも、設計と製品の選定、レイアウトの工夫次第で高い利便性を確保できることを示した好事例です。今後、都市部の狭小地や半屋内空間での駐輪場整備において、非常に参考になる取り組みといえます。

◇大きく角度が調整できるラックで使いやすさが向上した事例

多様化する自転車の形状に対応するには、ラック自体の柔軟性が求められます。特に電動アシスト付き自転車やチャイルドシートを装着した大型自転車は、従来の固定式ラックでは収納が難しく、無理に停めようとすると他の自転車と干渉したり、転倒事故の原因になったりしていました。

ある施設の改修では、角度を大きく調整できるタイプのラックを採用し、前輪を乗せる角度を調整して車体のサイズや形状にかかわらず無理なく駐輪できるようにしました。特に前輪が太くハンドル幅の広い電動自転車でも、ストレスなく収納できるため、女性や高齢者の利用者からも高評価を得ています。

さらに、角度を調整して隣のラックとの干渉も防ぎ、駐輪間隔の最適化にも貢献しています。こうした可動性のあるラックを採用すると、単に駐輪台数を確保するだけでなく、将来的な車両の多様化にも柔軟に対応できます。

結果として利用率が上がり、運営側にとっても資産価値の向上につながる事例となっています。

◇地面からリニューアル改修した事例

駐輪場の快適性や安全性は、ラックや設備だけでなく、基礎となる地面の状態に大きく左右されます。ある集合住宅では、長年の使用によって地面にひび割れや凹凸が発生し、雨天時には水たまりができるなど、利用者から不満の声が上がっていました。

そこで改修にあたり、ラックだけでなく地面から全面的にリニューアルを実施しました。まず既存の舗装材を撤去し、水はけの良い下地を整えたうえで、滑りにくい舗装素材で再施工を行いました。また、排水性を高めるために傾斜角度も見直し、勾配を最適化したことで、雨水がたまりにくい構造となりました。

さらに、白線による区画の引き直しや案内板の設置によって、駐輪スペースの視認性が向上し、整然とした利用が定着しています。このような基礎部分からの改修は、初期投資こそかかるものの、転倒や車両破損といった事故の予防、安全性の向上、クレームの減少といった中長期的な効果を生み出します。

売主にとっては物件価値の維持・向上に大きく貢献するリニューアル事例といえます。

◇駅前駐輪場を無人化した事例

駅前に設置される駐輪場は常に高い利用率を維持している反面、管理負担が大きく、有人体制では対応しきれない課題も多く存在します。ある民間運営の駐輪場では、通勤・通学利用者が集中する朝夕の時間帯に混雑やトラブルが頻発し、有人対応では限界があると判断して無人化を決断しました。

改修では、ICカードやQRコードでの認証を取り入れた出入庫ゲートを設置し、精算や利用履歴の管理も完全に自動化されました。さらに、防犯カメラと照明の増設により安全性も向上し、トラブルの抑止力として機能しています。

有人対応時に比べて人件費が大幅に削減され、24時間の運用が可能となり、利用者の利便性も高まりました。無人化により、放置自転車の管理やトラブル対応もデータベースに基づく対応が可能となり、運営の効率化と利用者満足度の向上を同時に実現しています。

都市部や大規模施設の売主にとっては、継続的に管理コストを抑えつつ、競争力のある駐輪環境を提供できる、将来性の高い改修モデルといえます。

【あわせて読みたい】

安心・安全な駐輪場へ向けた設計のコツ

駐輪場は利用者が毎日使う生活動線の一部であり、利便性だけでなく、安全性と防犯性が求められます。安心して使える駐輪スペースは、住民や施設利用者の満足度を高め、建物全体のイメージや資産価値にも好影響を与えます。設計や改修の際は、快適性に加えてリスク対策の視点を取り入れることが、長期的な管理の安定にもつながります。

◇防犯性を高める

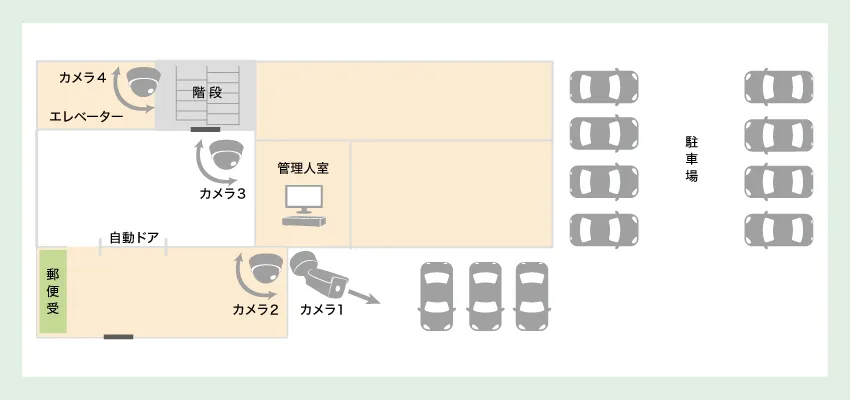

駐輪場は外部からアクセスしやすいため、盗難やいたずらのリスクが高く、防犯性の確保が不可欠です。まず重視したいのは、防犯カメラの設置です。人の目が届きにくい場所にも監視の目を行き届かせることで、犯罪の抑止力が大幅に高まります。

特にALSOKなどの防犯サービス会社の調査でも、防犯カメラを設置したエリアでは犯罪件数が減少する傾向が確認されています。

また、夜間に備えてセンサーライトの導入により、暗がりをなくし、不審者の侵入を防ぐ効果が期待できます。突然の照明によって驚かせることで、心理的な防犯効果も高まり、未然に行動を防止できます。加えて、見通しの良いレイアウトや、周辺の植栽管理、柵や扉の設置なども効果的です。

これらを組み合わせることで、視覚的・心理的に「入りづらい」環境をつくり出すことが可能です。

設備投資には一定の費用が発生しますが、長期的にはトラブルによる損失やクレーム対応の削減につながるため、結果としてコストメリットも得られます。こうした防犯設計は、利用者の信頼を高め、施設の資産価値の向上にも寄与する重要な要素です。

・改修事例

ある分譲マンションでは、駐輪場の防犯対策が不十分で、夜間に自転車の盗難が複数回発生していました。管理組合は防犯性の強化を目的に、既存の設備に加えて高性能な防犯カメラを複数設置し、出入口や死角となる場所を重点的に監視する体制を整えました。

さらに、センサーライトを暗所に取り付け、夜間に動きを感知すると自動的に点灯する仕組みを導入しました。

こうした設備の導入後、明らかに不審者の立ち入りが減少し、盗難被害はゼロを継続しています。防犯意識が高まったことで、住民同士の協力体制も強化され、結果として管理コストの削減やクレーム件数の減少にもつながりました。

防犯設備の導入は短期的な支出に思えますが、物件価値を高める長期的な投資として有効であることが証明された事例です。

◇利用者の安全性を高める

防犯性と並び、安全性の確保も駐輪場設計では重要なポイントです。特に高齢者や子ども連れ、車椅子利用者など、多様な層が安心して利用できるようにするためには、バリアフリー設計を意識した構造が必要です。

段差のないスロープや滑りにくい床材、十分な通路幅の確保など、細かな設計の積み重ねが事故防止につながります。

たとえば、通路が狭いと自転車のすれ違いが困難になり、転倒や接触事故が起こるリスクが高まります。安全性を確保するためには、最低でも1.5メートル以上の通路幅の確保が推奨されます。また、舗装面には雨天でも滑りにくい素材を用いることが重要です。

視認性の高い区画ラインや案内表示を設置すると、利用者が迷うことなく安全に駐輪できる環境を整えられます。

ラックについても、重たい電動アシスト自転車やチャイルドシート付き車両でも操作しやすい構造のものを採用すると、身体的負担が軽減され、安心感のある利用体験を提供できます。

事故を未然に防ぎ、すべての利用者が快適に使える設計は、将来の維持管理のしやすさにもつながります。これらの配慮は単なる利便性向上ではなく、施設全体の信頼性向上にも貢献します。

・改修事例

ある賃貸マンションでは、高齢入居者が多く、「駐輪場の通路が狭く、転倒しそうで不安」との声が複数寄せられていました。オーナーはこの問題を重く受け止め、全面的な安全性向上を目的とした改修を決断しました。まず、通路幅を1.2メートルから1.6メートルに拡張し、車椅子やベビーカーも通行しやすいスペースを確保しました。

床面には滑りにくい素材を使用し、雨の日でも安定した足元を保てるように配慮されています。加えて、段差を解消するためにスロープを新設し、視認性の高い案内表示を複数箇所に設けることで、初めての利用者でも迷わず安全に利用できるようになりました。

自転車ラックも、軽い力で操作できる仕様に変更され、子育て世帯や高齢者からも好評を得ています。改修後は、クレームが減少し、入居希望者からの評価も高くなったことが報告されています。

駐輪場の新設・改修でおすすめの会社3選

駐輪場の新設やリニューアルを検討する際には、施工実績の豊富さや提案力、設備の品質など、依頼先の選定が物件の価値を左右します。機能性と安全性を備えた駐輪場を実現するには、信頼できるパートナー選びが欠かせません。ここでは、売主目線で安心して依頼できる駐輪場の専門企業3社を紹介します。

◇日本サンサイクル株式会社

日本サンサイクル株式会社は、駐輪場専業として40年以上の実績を誇り、累計4万件以上の設置事例を持つ業界のリーディングカンパニーです。公共施設や商業施設、マンション、駅前広場など幅広いシーンでの施工経験があり、売主が抱える設計や導線、収容台数の課題に対して、的確な解決策を提案してくれます。

とくに注目すべきは、自社製のサイクルラックの豊富さと対応力です。アパート・マンション向けの低コスト型から、上段・下段を使い分けられるスライド式ラック、子ども乗せ電動自転車対応の幅広タイプまで、設置スペースや利用者層に応じて最適な製品を提供しています。

また、設置前の現地調査から、完成後のアフターケアまで自社一貫対応しており、スムーズな進行が期待できます。加えて、公共性の高い案件では安全性や耐久性に配慮した提案も強みとしており、売主としては物件の信頼性や資産価値向上を狙える点が魅力です。

| 会社名 | 日本サンサイクル株式会社 |

| 所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 |

| 電話番号 | 03-3639-4911 |

| 公式ホームページ | https://www.sancycle.co.jp/ |

施工後のトラブル相談や部品供給体制も整っているため、長期的な運用においても安心感があります。豊富な製品ラインナップと柔軟な提案力を兼ね備えた日本サンサイクルは、初めて駐輪場を導入する売主から、老朽化した設備をリニューアルしたい事業者まで、幅広くおすすめできる企業です。

日本サンサイクル株式会社の口コミ評判記事はこちら!

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇サイカパーキング株式会社

サイカパーキング株式会社は、コイン式駐輪場の管理・運営を主軸としつつ、駐輪場設備の設計から設置、管理までをワンストップで提供している会社です。特に都市部や駅前エリアでの駐輪スペース開発に強みを持ち、数多くの商業施設や自治体案件を手がけています。

売主にとって注目すべきは、同社の「収益化を前提とした駐輪場提案」です。サイカパーキングでは、空きスペースを有効活用した月極・時間貸しの駐輪場運営モデルを提示しており、設備投資後の費用回収や利益化を見据えたプランニングが可能です。

また、サイクルラックやゲート設備、精算機などの機器はすべて自社対応しており、保守点検体制も万全です。導入後の運営管理はフルサポート体制で、売主が管理業務を行う必要がなく、負担を最小限に抑えられます。

さらに、土地活用に関するコンサルティングも行っており、狭小地や変形地など特殊な立地でも有効な活用案を提示してくれます。導入事例には、商業ビルの裏手や駅前の遊休地を活用した駐輪場が多く、利便性と収益性の両立を実現している点が評価されています。

| 会社名 | サイカパーキング株式会社 |

| 所在地 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町7-2 ぺんてるビル7階 |

| 電話番号 | 03-3667-4975 |

| 公式ホームページ | https://www.cyca.co.jp/ |

サイカパーキングは、投資対効果を重視する売主や、管理の手間を省きながら継続収益を得たい事業者にとって、非常に有力な選択肢となります。

こちらも併せてご覧ください。

◇株式会社ユキ産業

株式会社ユキ産業は、東京・関東エリアを中心に、自転車駐輪場・バイク駐車場の設計施工を行っている企業で、特にマンションや店舗、病院などの施設向けに特化した提案力が高く評価されています。売主にとって安心材料となるのが、徹底したヒアリングと現地調査に基づいたカスタマイズ対応です。

画一的な製品導入ではなく、土地形状や建物の利用目的、利用者層を踏まえた設計提案が可能で、過去にはわずか数平方メートルのスペースを活用し、10台以上の駐輪を実現した事例もあります。特に同社が重視しているのは、設置後の運用性と景観への配慮です。

サイクルラックのレイアウトだけでなく、カラーリングや素材選定にもこだわり、建物外観と調和する設計を提案しています。さらに、防犯性や耐久性にも力を入れており、防錆加工やアンカー固定、セキュリティ機器との連携など、長期使用を前提とした施工を行っています。

施工例では、大型施設の駐輪場を夜間照明・監視カメラ付きにリニューアルした結果、盗難・放置の件数が大幅に減少し、物件の評価も向上したという成果も報告されています。また、設置後のメンテナンスや機器交換も柔軟に対応しており、長期にわたって売主との信頼関係を築ける体制が整っています。

| 会社名 | 株式会社ユキ産業 |

| 所在地 | 〒811-2209 福岡県粕屋郡志免町王子1-23-5 |

| 電話番号 | 092-937-0300 |

| 公式ホームページ | https://yuki.company/ |

初期提案から施工・運用サポートまで、きめ細かく対応してくれる株式会社ユキ産業は、物件の品質向上と住民満足度を両立したい売主にとって理想的なパートナーといえます。

こちらも併せてご覧ください。

まとめ

十分なスペースがないと、出し入れが難しくなり、事故や破損が引き起こされる原因となります。そのため、駐輪場の設計では、スペース不足を防ぐことが重要です。特に、混雑した時間帯や急いでいる場合には、狭いスペースでの駐輪が大きなストレスとなり、利用者が不便を感じる要因となります。

こうした不便さは、駐輪場全体の利便性に影響を及ぼし、利用者の満足度を低下させます。さらに、スペース不足により自転車やバイク同士が接触し、破損事故が発生するリスクが高まります。特に、隣の自転車やバイクとハンドルやペダルがぶつかることが多く、これが事故を引き起こしやすくなります。

スペース不足が続くと、利用者数の減少にも繋がります。駐輪場の利用者は、快適で安全な駐輪環境を求めており、不便を感じる駐輪場を避ける傾向があります。特に、近隣に他の駐輪場がある場合、より利便性の高い場所に流れることが多く、その結果、駐輪場の収益が減少し、施設の運営に支障をきたすことになります。

駐輪場の設計には、ラックの種類に合わせたスペース計算も欠かせません。設置間隔や奥行きに応じて、自転車の収容台数を正確に計算し、十分なスペースを確保することが求められます。

この記事を読んでいる人におすすめ

この記事を読んでいる人におすすめ

この記事を読んでいる人におすすめ